DTPエキスパート認証試験 独学勉強法(復刻版)

付録 〜色評価士検定 体験記〜

以前に私が作っていた旧ホームページを見に来る人は限られた人だと思っていたので、この際とばかりにバッサリ非公開にしました。が、この独学勉強法のページだけはもう一度見たいと言うご要望があり、削除した今になって「日本中の人が見てくれていたんだ」と感激しました、この試験への関心もそれだけ高いということでしょう。

私はこの試験勉強をして、時代はDTPからXMLに移行しつつあるんだということがわかりました(それはとりもなおさず、Adobe全盛時代にもかげりが見えてきたということです!)日々パソコンの画面ばかり見て、納期に追われているだけの生活では思いつかない知識です。

前置き終了。

ここから本文です。

これから受験の皆さん「努力は必ず報われます」と言いたいところですが、なにごとも「人生万事塞翁が馬」です。

私は、独学で勉強しましたが、なんとか、一回で合格でき、ラッキーでした。

勉強は3ヶ月前からやりはじめましたが、合格した人の具体的な勉強法の情報が少なく、困りました。とりあえず、私のやりかたを紹介して、これからDTPエキスパート認証試験を独学で受ける方の参考にしてもらえたらと思います。

私の勉強環境と計画から紹介します。

平日 : 帰宅は夜の9時前後で、勉強は無理なので帰宅後の勉強は計画に入れない。

土日と休日: 用事が無ければ1日中勉強は可能だが、一家の主人が勉強ばかりしていられない。

1月3日から勉強スタート

2月11日の模擬試験まで42日、その間休日は13日

その後3月12日の本試験まで28日、その間休日は8日

自分の書斎は無く、子供の机を借りて勉強したが、机に向かっていたのは、30時間ぐらい。

勉強方法 (私は3月の試験を受けました)

DTPエキスパートのホームページリンク集の最初ID9810-0291 の 相澤 國次郎 さんの「必ず合格するDTPエキスパート」のページをみてください。私は、ほぼこの通り実践しました。ですから、わたしの勉強法は相澤さんの勉強法の参考資料と考えてください。

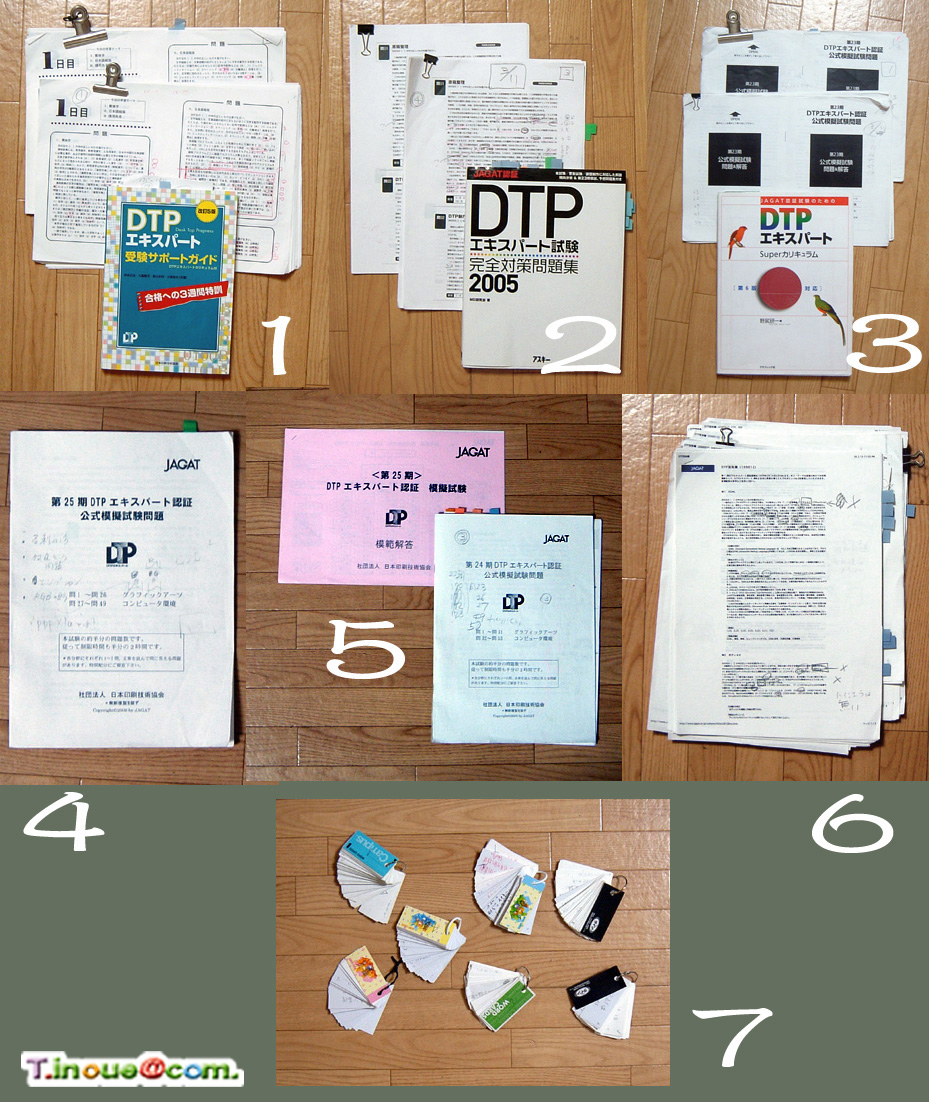

参考書は下の三冊(買った本は多少相澤さんと違う)相澤さんの指南通り本の問題のところを全部コピーして問題の部分をはさみで切り、A4の紙にセロテープで貼り付け問題集を作ります。下の写真1はB5サイズで45枚ぐらい写真2はA4縦で25枚ぐらい写真3はそのままコピーして20枚ぐらいになるはずです。そうしたら、今度はそれを2部づつコピーします。

次に、そのコピーした一冊に何も考えず、ひたすら答えに○をいれていきます。だれかに、答えの番号を読んでもらいながら、自分は○をつけていくだけに徹すると早いです。これは2時間もあれば3冊できてしまいます。

次に、答えをいれた方のコピーを、こんどは文章を読みながら何も考えず、読んでいきます。

ここまでを年内にやっておき、年明けから本格的に勉強ができるようにしておくと良いでしょう。

一回読むと、なんとなく、充実感がありますが、この充実感に浸って勉強を停滞してはいけません。まだ何も覚えていないし弱点もわかっていません。これからが本格的勉強です。

写真1のDTPエキスパート受験サポートガイドからやります。最初だけに、この本が一番難しく感じました。やりかたは、本をやるのではなく、答えを入れてないコピーのほうををやります。わかる問題は○、わからないは×、曖昧は△の印を各問題の端につけながらやります。暗記が必要な問題に関しては、暗記カード(写真7)に問題とその裏に答えを書きます(丁寧に書く必要はない)。このカードは通勤の途中やちょっと時間が空いた時に使います。私は通勤の行き帰りには暗記カードを見る習慣をつけました。平日机に向かって勉強できない人にはこの暗記カードの威力は絶大です。継続は力なりです。

わからない問題は本の解説のところを読んで理解します。しかし、解説を読んでもわからない問題にあたると、なかなか前に進めなくなり困ってしまいます。そんな時は、その問題自体を覚えるしかありません。苦労して理解しようとするより、そのほうが結局、早く受験勉強が進んで気持ちも楽です。あと2冊の問題をやっていくうちにわかることもあるので、とりあえず、わからなかった問題は問題を暗記カードに書いておきます。相澤さんの言うように、理解は受かってからゆっくりすれば良いという考え方でやりましょう。今は理解よりも合格が目標なのですから。

基本的教訓:わからない問題は問題自体を暗記する

同様に写真2、写真3の2冊も同様にやっていきます

写真3のDTPエキスパートSUPERカリキュラムは索引が細かいので語句を調べるのに重宝します。またこの本は説明とともに過去問も出ていて即戦力になりました。

模擬試験の時までに暗記カードを作り終えてください。(私は作り終われませんでしたが)

模試当日は、この暗記カードのみ持ってJAGATの試験場にいきます。そうすれば、その時点でほぼ80点ぐらいまではとれるはずです。その日の模試が終わったらすぐその臨場感が抜けないうちに、家に帰って、すぐに復習してください。その日の復習は学習効果が大きいです。しかし、模試のできなかったところを理解してしまうと、またここで気が緩みます、気をつけてください。まだ80点レベルです。100点近くとれるまでの勉強をしておかなければ、新傾向の問題でALL間違った場合に不合格になる可能性大です。とにかく本番の試験は問題量がめちゃくちゃ多いです。初めて出くわす新傾向問題を考える時間をつくる為には、既存形式の問題をできるだけ早く解いて時間を余らせておかねばなりません。ツーといえばカーとばかりにすらすら問題が解けるようになるまで、気を抜かずに反復練習しましょう。

写真4がpageでもらった去年の模擬試験問題、回答なし。写真5が今年の模擬試験問題、回答付き。

写真6がDTP豆知識(たとえば)をすべてプリントしたものです

課題制作

独学では見本がないではないか!

そこが、一番の問題でした。作品制作専用のアドバイスの本も売っていて、私も買いましたが、なんかこの通りやるのに抵抗を感じました。というのも、他の作品を見てないからです。全作品のパターン分析が全然できないので、「俺はこのタイプで行こう」の判断ができないのです。

「この試験向けの資格取得専門学校にいけば、先生が傾向と対策を教えてくれるだろうにな〜」と この時ばかりはピンチでした、すこし、やけっぱちにもなります、筆記試験でもうすでに落ちているかもしれないので、完璧に無駄になるかもしれないという状況での作品づくりです、だれもがストレスためてるでしょう。そうです。みんなストレスためているのです。あなただけではありません。この関門をしっかり通過しないと「合格」はないのです。がんばりましょう!!

もとにもどって、課題制作はどうする?独学では見本がないではないか!!

が、実は見本はあるのです。それも極最近のお手本が!!

見本を見るチャンスは2度あります。

一つめのチャンスはpageのJAGATのコーナー、もう一つのチャンスは、模擬試験の時です。

優秀作品が二つ、それにこんなのはダメよという作品の見本が展示してあるのです!!。

私は、模擬試験の時にデジカメでその優秀作品を撮影して、それを家でプリントし、そのレイアウト、写真、文章の研究に時間をかけました。そして、評定者は何を見て合格にしたのか?をよ〜く考えました。

そして、なんとなくこうではないかというものがわかってきました。それを具体的に言うのは、あまりに独断的なので差し控えますが、それがわかるぐらいの充分な研究と検討が独学受験には必要であると思います。

「読書百遍意自ずから通ず」ではないですが、良い見本は、かなり時間をかけて丁寧につくってあることがわかってくると思います。それに、実に美的です。

「よ〜し、俺はこんな感じで行こう」と方向性さえきまれば、あとは一生懸命作るだけです。

(もし、優秀作品をカメラで撮る気になった人は、カメラでブレに充分注意してください。後でプリントして文字が判読できるようでないと???になって、何が書いてあるのか、悩んでしまいます。)

私は「作品」はイラストレーター、「制作ガイド」はワードを使いました。

これで、一応、合格指南は終わりです。

ここまでやれば、ひょっとしたら100点とれるかも?ぐらいの自信ができているはずです。

独学は自分との戦いです、がんばってください。

御健闘をお祈りします。

2006/5月14日

補足1 2007.3.3

「課題作品の印刷には光沢紙を使いましたか?」という質問がありましたのでお答えします。

普通に考えて無光沢紙なんですが、要はどちらが合格しやすいのか?なんです。用紙については指示がないだけに悩みますよね、たぶん、光沢紙で作っている人も居るとは思います。ただし、光沢紙だと奇麗で、一見受かり易いような気もしますが、指紋がついたり(JAGATに)保存中に上の作品と重なりブロッキングしたりして扱いづらい面もあって逆に(評定者の気持ち的に)減点の可能性もあります。それに、この課題の場合、光沢紙では、あきらかに品質過剰です。どちらがいいとはお答えできませんが、「芸術作品ではなく工業製品を作るという基本姿勢」は忘れないようにして下さい。

補足2 2013.4.20

DTPエキスパート試験「勉強法」関連サイトの紹介:

私以上に具体的に勉強法を解説された方のサイトを見つけましたので載せます。

独学40代のDTPエキスパート試験体験記(加齢は想像以上に記憶力の敵です。その対策は試験までに反復練習が何回できるかだと、私も思いました)(私のこのページの副題は「家族持ち50代のDTPエキスパート試験体験記」とも言えます)

|

|---|