| ||

| | ||

| コンテンツ | ||

| はじめに | ||

| トーンリプロダクション | ||

| O/G変換 | ||

| icc profile のグラビア的利用 | ||

| プロ用製版スキャナー | ||

| 仕事に役立つ 視覚の法則 | ||

| 版の精度とは何か? | ||

| グラビア版の値段 | ||

| グラビア製版エキスパート試験 | ||

| 今後まとめようと思う項目 | ||

| 更新履歴 サイト作成 | ||

| DTPエキスパート認証試験 独学受験必勝法 | ||

| my personal affair | ||

DTPに役に立つリンク集↓ | ||

トーンリプロダクションとは?

0.10から3.00までの濃度の目盛りがわかると思います。

これをライトからシャドーまでグレーのまま印刷できるように色分解することが、スキャナーの最初の調整になります。色を分解するカラースキャナーですが、導入当初は色の調整はしません。グレーが一番むずかしい色と言ってもよいでしょう。

カラー写真と考えてこのグレースケールを色分解してグレーになるYMCの網%が、すなわちトーンカーブとかグラデーションカーブとか言われるカーブです。

やってみるとわかりますが、グレーも赤グレーや青いクールなグレーがあるのですっごく悩みます、この決断は自社の色傾向全体に影響をあたえるからです。あなたの会社の社長に判断してもらうのが一番いいです(これは冗談ではありません)。青くなる傾向ならクールな印刷屋、赤みなら暖みのある印刷屋に思われるでしょう。得意な製品傾向も違ってきます。あなたの会社が扱っている製品なら最終的にどっちにコロバしておくのが良いと思いますか?

はじめに写真濃度があり、次にそれが網点%になり、そしてヘリオのセル幅になり印刷物の網点になり元の写真のような濃度に戻ります。戻らないと色が合わないということになります。その変換サイクルを図表に表したものが、トーンリプロダクションです。

たとえば、写真の透過濃度1.0のところが、網点の50%になり、そしてヘリオの80μのセルになり印刷された網点の反射濃度を計ると0.5ぐらいになります、その0.5は網点に換算する式にあてはめると70%ぐらいになります。つまり50%が70%になったことになります。中間調はオフセット印刷もグラビア印刷もこんな感じであまり変わりありません。

グラビアインキで刷った印刷物のベタ濃度はオフセットインキよりも濃いですが、ライトや中間調も濃くなってしまっては、オフセット印刷仕様でつくられたデザイナーの色見本の色に戻らないことになりますから同じになるのもうなずけるかと思います。

追記:

銀塩のスケールは粒子を拾って(Qファクタ)正確な値がでないので、使われません。リバーサルフィルム(ポジフィルム)の色は染料で出ています。だから、プロはわざわざ値段の高い染料のグレースケールを使っているのです。コダックでもST-34というの染料スケールを出しています。こちらは連続調ではなく34段階に分かれていて計測がしやすいですが、グラデがきれいにでているか?のチェックができません。(他にも連続調を使う理由があるのですが古いノウハウなので省略します)

あなたの会社の印刷物は明るいところは赤グレーで中間は黄グレー、暗くなるにつれては緑がかってたりしてませんか?もしそうなら、それがクレームの潜在的な原因の一つになっています。なぜなら、全体が同じ色傾向のグレーでなければ、印刷時のインキ調整で逃げられなくなるからです。印刷オペレーターがライトを優先すべきかそれともシャドー側か?と判断に悩んでしまい、印刷中止、製版のやり直しとなることもあります。納期を優先して、ここで中途半端な印刷物をだしてしまうと、それがクレーム予備軍になります。

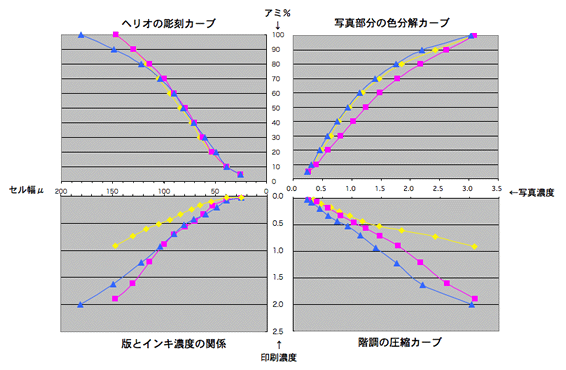

ヘリオのトーンリプロダクションサイクル図

データは添付していません

データは添付していません

上の図は、ヘリオのトーンリプロダクションサイクル図の一例です。裏刷り、黄・赤がアングル2、藍が1で175L、濃度はstatus-T、セル幅測定は銅メッキ上で行っています。

この数字は社外秘になっているところも多いと思いますが、社内の人なら、製版関係の人に申し出れば教えてもらえると思います。

それを知る必要性があるのか?

製版の調子管理を数字的に理解することは有益です。たとえば、

●50%と指定したところが印刷でベタ状態になっている。印刷オペレーターは通常の作業をしたと言うが、50%だから版は?μあるはず、製版不良なのか?印刷不良なのか?セル幅を確認させてみよう。

●掛け合わせのオレンジがざらついている、赤は30%で?μあるはず、通常 かすれるはずはない。版ずまりしているのでは?

●インキが着く最小点は?μなのか?

などICCプロファイルでは答えがでない現場の印刷トラブルが理解しやすくなります。

第一象限の色分解カーブは印刷してグレーになる色分解カーブです、グレースケール(ST-34)を写真原稿と考えて色分解するか、画像処理ソフトでグラデーションを作っておけば良いでしょう。

上の図では黄と藍のカーブが同じカーブになっています。これはグラビアの紅や藍のベタ濃度は2.0を超えることもあり、黄色のボリュームを上げておかないと藍赤に負けてグレーになりません。

色分解のカーブはYMC3種とも同じで重なっている製版メーカーもあります。YMCとも同じ%でグレーを出すためには彫刻のカーブを変化させてグレーバランスをとることになります。この手法はオフセット製版的には間違いで市販のオフセットの色見本帳の%の数字と合わなくなる欠点はありますが、社内標準的には合理的な手法ともいえます。

(個人的にはオフセットの標準的な色分解カーブ(説明のPDF)を採用して、ヘリオのカーブで補う方法を推奨したいです)

しかし、色分解のカーブがどうであっても彫刻用のカーブで補われていないと、グレーにはなりませんので、最終的は印刷結果は同じになります。印刷インキのYMCの各濃度を表にしたのが等価中性濃度(説明)です(右下のグラフ)、これはグレーになった時のインキ濃度のことです。

ICCプロファイルによる管理の欠点も理解した上で秩序のある調子管理方法を実践してください。これを怠ると色のクレームで明け暮れるようになってしまいます。

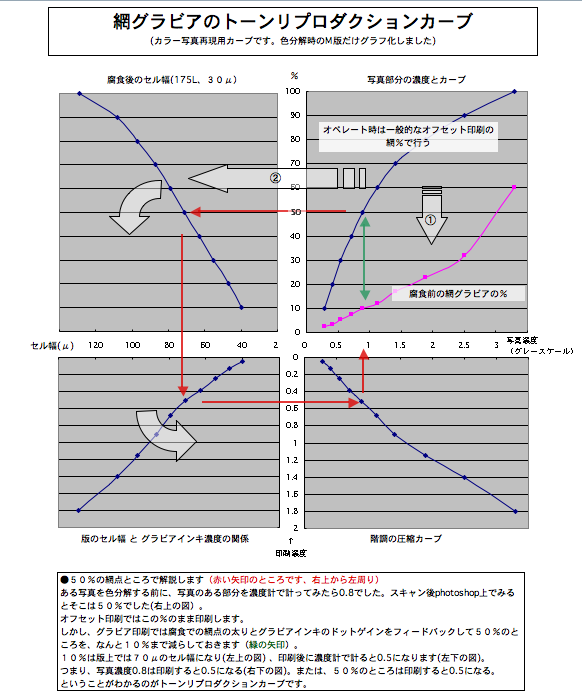

以下、網グラのトーンリプロダクションサイクル図を追加しました

アミグラのトーンリプロダクションのカーブも原理的にはヘリオと同じです。最近は、調子物はヘリオ、半調やベタものは網グラというふに使い分けているところがほとんどですが、網グラビアの方が網点の形状や角度などの概念がオフセットと同じなので理解しやすいです。同じような表は御社にもあるはずです。しかし、最初に一度設定してからというもの点検してないのではないですか?

グラデーションがきれいに出ない原因がこんなところにもあるんです。カーブが凸凹だったりしても日々の印刷物ではまずわかりません。難しい調子の時にしかわからないんです。

クレームが起きた時「いつもうまくいってるから版が悪いんじゃない」のではなく、「難しい調子だったから版の粗が見えたのだ」と思える例も多いんです。

ですから、一度、自分の目で確認して、上の表を作ってみると良いと思います。意外と今までの調子不良の共通点が見えてくるものです。

製版をやる者にとって、決しておろそかにはできないもの、

それがトーンリプロダクションカーブなんです。

2006.10.26 初稿

2008.07.06 ヘリオのトーンリプロのカーブを追加

2008.09.07 アミグラのトーンリプロのカーブを追加