| ||

| | ||

| コンテンツ | ||

| はじめに | ||

| トーンリプロダクション | ||

| O/G変換 | ||

| icc profile のグラビア的利用 | ||

| プロ用製版スキャナー | ||

| 仕事に役立つ 視覚の法則 | ||

| 版の精度とは何か? | ||

| グラビア版の値段 | ||

| グラビア製版エキスパート試験 | ||

| 今後まとめようと思う項目 | ||

| 更新履歴 サイト作成 | ||

| DTPエキスパート認証試験 独学受験必勝法 | ||

| my personal affair | ||

DTPに役に立つリンク集↓ | ||

今後 まとめようと思う項目集

第1章 視覚の法則

この章は違うページにまとめ直しました→視覚の法則

第2章 透かし合成の世界

DTPは、結果的には作業の合理化しか残らなかったと「手作業時代」を懐かしんでいる人も、「透かし合成」だけは、やっぱりコンピュターはすごいと感心していると思います。昔は不可能に近い作業でした。今もビットマップとベクトルデータの合体は高等技術なのででシンクプロ(アートワーカー)でもオプションソフトになっていて、さらにオプションのソフトを買い足さないとできません。

余談ですが、PDFファイルが利用されない理由として、この透かし合成、つまり透明効果が処理できない点にあります。最初のころのPDFは印刷を知らない「素人」が開発したのでは?と思われるほど、欠陥だらけでした。バージョンが頻繁に上がるのはその為です。PDF/X-4になってやっと使えるようになったようですが、ここまで達するのに15年位以上もかかっています。最初から現場を知る人間が開発すれば、2〜3年で開発が完成したはずです。印刷業界はAdobeの「殿様商売」に翻弄されているのです。開発の遅さはPostScript時代後も、今までのように一社独占の状況を維持したいAdobe社の思惑があるのかもしれません。

さて、photoshopとIllustratorの二つのソフトは別々の道を歩んできました。しかし、これだけコンピュターの処理能力が上がってきたら、両方を一つにまとめてほしいと思いませんか?何を馬鹿なことを?と思うかもしれませんが、よーく考えてみてください。もうデータを軽くする必要性がなくなってきています。できそうな気もするでしょ。もともと、DTPの一世代前のSEPSではすべてがビットマップでした。

第3章 私の色分解テクニック

この章は違うページにまとめ直しました→製版用スキャナー

私はリンゴとかみかんとか、ラーメンとか総菜、日用品などを、スキャナーで色分解していました。たぶん、スーパーマーケットに売っている袋物のすべてのアイテムを一度は分解したことがあると思います。20年もってやってましたからね。

ですので、リンゴはこういう調子にもっていくべきである、ラーメンの汁の透明感はこうすると出るとか、シャープに見せかけるにはどうするか、ごはんは黄色くするとまずくみえるとか、のノウハウが今も頭の中に蓄積されています。

しかし、本屋さんのphotoshopコーナーのHow to本をよく調べれば出てくるノウハウです。秋葉原の大きい店なら画像処理関係の書籍やソフトやフォントなどがいっぱいあり参考になります。本だけなら、私は学生の時から新宿の紀伊国屋によく行きます、ついでに美術書なども読めるのでgoodです。伊勢丹の方のジュンク堂に行けば図書館のように座って読めます。

追補:

以前は秋葉に行くとラジオデパートの地下のMacの中古屋さんにいくのが順路でしたが、2軒とも閉店してしまいました。寂しい限りです。2009.7月の時点では、五州貿易でOSXが走るSE/30を見て、ジャンク通りを通って、地下鉄の末広町駅近くのU&J Mac'sと隣のCompuAceという不可思議なジャンク店?を見て帰るというコースが多いです。

さらに余談ですが、スキャナーオペレーターという職種がちゃんと存在していました、それの技能検定試験もあったんです。(当時の新聞の切り抜き)

第4章 機材に関して

最先端技術を駆使した高額な精密機材を操作するのは大変です。また、会社の代表で搬入されたその機種を軌道にのせていく仕事を任せられると、さらに大変です。が、やり遂げた充実感は格別です。

私が機材メーカーで操作の研修を受けたのは think pro、DTS-1045AI、IRIS rearist、scitex Dolev450、Helio K303、DC350、大日本スクリーンのSGシリーズなどです。

ですので、展示会などで新種の機材を見ると「へー、こんなのできたんだ」と血が騒ぎます。(笑)

しかし、今は、現役のあなたのほうがその辺の情報には詳しいのではないかと思います。

最近の機材展では、びっくりするような機材があまり出てないような気もしますね。飽和状態なんでしょうか?

以下、当時のカタログや気になる機材を紹介しますMacintosh と Adobe photoshop (DTPはこれで始まりました)

Adobe photoshop AtoZ 3 (スキャナー開発者が書いた色分解の本)

当時のヘリオK303,ヘリオK500、オハイオ、バルカスのカタログ

アイリスリアリスト5030 初期のインキジェットプリンター校正機

(株)ミマキエンジニアリング UJF-605R

メディアテクノロジーカンパニー カラーミッション

伊藤光学(株) バリアントール

Artwork system アートプロ(アートワーカー・シンクプロ・ヘリオコム)

codeweavers社 Cross0ver Mac

STEINHART社 CAPATCH

DICグラフィック株式会社 DICデジタルカラーガイド

第5章 紛らわしい用語集

その1

製版で使う「半調」と言う言葉の意味は?

「 そこは半調にしといてくれ 」と言われたらあなたならどうします?人によって違うんですよね、これが・・・。

立場によって違うのかもしれません。特に得意先の人と現場の人が直接会って打ち合わせする時は要注意です。

注意点

・半調を50%の網点のことだと思っている人がいるし

・半調を濃度的にベタの半分のことと思っている人もいることです。それなら網%でいえば70%ぐらいです

私はベタ以外のところを半調と言っています、ですから20%も80%も半調です。というか、私は半調という言葉は使わないようにしています。たぶん、製版で使う「半調」は作業現場発祥の言葉ではなく、製版代の価格体系の中にある用語で「ベタならこの値段のままですが、半調にするなら3000円アップです」というふうに使うのが本来の使い方だと思います。

実際の事故例:

お客さん :「ここだけ半調にしてくれたらいいよ」

うちの営業;「じゃ50%ということで責了ですね」

お客さん :「ああ、いいよ。とにかく急いでね」

うちの営業;「はい、すぐ直させます」

そして、数日後、本番印刷立ち会いの時

お客さん :「半調にしてくれって、おたくの○○くんに頼ん

どいたのに、なんでこんなに薄いの!?」

私;「×△&$#○×!!」

教訓「見た目に半分ぐらいの濃度になればいいですか?」と聞き

直してくれればなんとかなった。お客さんが伝えたかったのは

数字では無く雰囲気だったんです

詳しくは私の網点の法則をみてください

その2

同じ意味なのになぜ175線と70線と言う人がいるのか?

ドイツにはインチがないらしい、だから、ドイツで作られたヘリオの説明マニュアルにはインチという単位はなくセンチです。1センチあたり70個と1インチあたり175個は、厳密には違うが、一応同じことということになっている。

え?「70線と明記されている印刷物が1インチあたりか1センチあたりかの見分け方が知りたい」って?70線/インチだと目で網点が見れるほど大きいですからセンチとインチあたりかを間違えることはありません。

それに70線/インチという粗線はTシャツなどのシルクスクリーン用途の色分解はした経験はありますが、グラビアの軟包装ではまずないでしょう。

その3

「校正刷り」とはどの時点の校正のことを言うのか?

他のページでもお話した通り、グラビア印刷では校正刷りが二つあります。

1、画像処理が完了した時に出す校正と

2、版が出来上がった時に印刷に使う版で行う校正です

1は紙またはフィルムに擬似的にオフセット印刷的に校正したもので、これで色の校了ももらうことになっています。

2は本番用の版でグラビアインキで行う校正です

一般的に軟包装グラビア印刷では、オフセット印刷のように版をつくってからそれを校正して校了をもらいに行くというスタンスはとりません。理由は今更、直しや責了と言われても時間もお金もかかるからという本音の?理由の他に、昔からグラビアの校正機では本機刷りと同じ階調再現はできないと言うことになっているからです。また、お客さんが狙っている店頭発売キャンペーンなどの日取りが来週とかに、決まっていて、製袋などの後行程に余裕がないことも遠因です。

こうゆう状況をとやかく言うのがこの主旨ではないのでやめますが、変です。

本題に戻って、1、の場合は紙焼きとかプリントとか出力したものとか校正とか 言ってました。2、は校正刷りとか版に付けた校正刷りとかフィルムに印刷した校正刷りとか言ってました。

あなたの会社では何と言ってますか?明確に名称が区別されていると胸をはって言えるとは思いますが。でも、それは、ひょっとしたら社内だけで通用する区別かもしれません。なんて言って呼び分ければいいんでしょう?両方校正刷りなんですけど・・・。

余談:初期のインキジェットプリンター校正機その4

蛍光灯に透かしたリバーサル写真を見ながら「写真の色は、このカラー通りでいいよ」とお客さんに言われたら?あなたはどうしますか

これも「半調」のところの説明と非常に似ています。お客さんの言葉を一般的な会話と同等に解釈してはいけない製版業独自の解釈を必要とする場面です。製版の色分解を長くやっている人なら、「写真の色はカラー通り」と言うお客さんはどういうタイプのお客さんか、わかると思います(説明はここでは省略させてください)

「カラー通り」とは「君の色分解のセンスにまかせた」と同意ととるべきです。お客さんの意をくんで奇麗な写真にしてあげてください。

逆に、ICCプロファイルを駆使して「カラー通り」にして「カラー通りって言ったろーに!!」とお客さん言わせたらもう次の注文は来ないでしょう。その場面で人間関係にヒビがはいってしまったからです。このタイプのお客さんは、奇麗すぎてやり直しをさせるタイプのお客さんでもないことを肝に銘じてください。 2007.5.18

第6章 サルでもわかるデルタE計算式

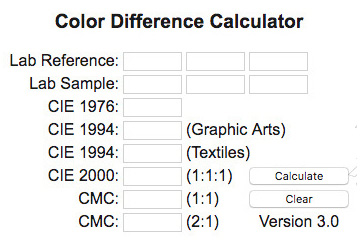

色差、つまり、ΔEですね。印刷に携わる人で、ふたつの色を比較する時にX-RiteのeXact(分光光度計)などで測っていることは多いと思いますが、この機械の中で、この2つの色を、どのように比較しているのか?興味ないですか?

昔はΔE*abと呼ばれるΔE1976だけでしたが、最近は、お客さんがΔE2000とかCMC2:1で比較してほしいと指定してくるようになりました。工程内検査だけならΔE1976でも問題ないんですが、目視での等価性を重視したいという、デザイナー側からのイノベーションで、そうなってきたんですね。

そこで、私としては、CMC2:1とデルタCIE2000は、色をどういう考え方で数値化しようとしているのか?その深淵なる世界を解き明かし、エクセルで、関数化して、いつもやってるsumやaveregeのように、簡単に数字が出てくるexcelファイルを作ってみたいという思いにかられました。(アンドロイドやiphoneではたくさんありますが、エクセルVBAで作成されたものは、いろいろ調べましたがネット上にはないようです)2015.12.31

追記1

1回あきらめましたが、やっと見つけました。

外国のサイトをいろいろ調べているうちに、私が思い描いた通りのエクセルファイルがありました。日本のサイトには、なぜか?今だにないですね。

「rgbcmyk」というスペインのサイトです。無料です!これは、ダウンロードの価値ありです。印刷関連の人すべてにおすすめします。

リンク:Color calculations in Excel (使い方)

ただ、どういう計算しているのか、VBAがパスワードで保護されていてわからないのが残念ですが、まーこれで当初の目的は達成しました。2016.3.14

追記2

2016.12月 デルタE 2000 のエクセルの計算式を発見。これはVBAではなくエクセルの中で計算しているので、どうゆう計算しているかが、わかる人にはわかります。調査中ですが、難解、眠くなってきました。数字じゃなくて言葉で説明してくれるサイトはないものでしょうか?英語じゃなくて日本語で。2016.12.28

The CIEDE2000 Color-Difference Formula

追記3

以下、私の調査の集大成ともいえる紹介です。ご覧のみなさんも、ここから出発すれば、だいぶ色差の勉強がショートカットできると思います。

ネタバレになってしまいますが、以下の brucelindbloom というサイトを、どのサイトも参照しているようなんです。

このサイトが世界的にΔE計算の中心的存在だと思います。他の関連サイトより群を抜いて利用価値が高い資料が多いです、このサイトを作った人は、天才的頭脳の持ち主ですね。

サイト:http://www.brucelindbloom.com

以下のはサンプル画像です、数字は入れられません。上のサイトに行って本物を利用してください

androidのアプリ:color tool(無料)→

iphoneのアプリ: deltaE(有料)→

このiphoneのアプリは有料ですが、秀逸で使いやすいです。

上の3種の計算値はどれも同じ値になりますので、全く同じ計算をしているのがわかります。

他にも、いろいろサイトやアプリありますが、計算式がいいかげん?でΔEの数値が合わないサイトも多いです。

お客さんとのやりとりで数字が違うと、信用問題と言うか、技術レベルが疑われてしまうので、気をつけてください。

計算式がいっしょなら、小数点以下の数字が何桁あっても、同じ値になります。

2017.1.3

第7章 印刷機の未来像

以下は私が昔から考えていた印刷機の未来像です。

なぜこんな変なことを考えてしまったかと言うと、グラビアに限らず現在の印刷の一番の問題点は、印刷が安定していないければ、すべてうまくいかないという大前提です、確かにそうです。

しかし、誰も言及しませんが「安定しないこと」が印刷の特徴と言えませんか?

がんばって標準作業方法を研究して雑誌なんかに自慢話を掲げているメーカーをみかけますが、それってちょっと無理してませんか?

印刷機という構造的に不安定にできている機械を無理に安定目標で動かすより、不安定要素の多い機械でも安定した品質が出せる印刷機があればいいのに、と私は以前から思っていたのでここで紹介します。

名前は、井上式バリアブル印刷機です(笑)。

今時、そんなものもできないのか?ってな感じでもうでてきてもいいんじゃないか?と思うんですが…。

簡単に言えばカラーレーザープリンターを大型化したものです。版無し印刷ではそれを既に実現していますが、静電印刷やインキジェットではなく、本物の版があるオンデマンド印刷機です。

これには、可変型の版が必要です。刷り出しを見て、変だったらインキや印圧やドクターを変えたりするのではなく版が秒速で変化して印刷を続行してしまうという印刷方式です。

『”版は一度作ったら作り直せない”という常識は過去のものになりました、profileも印刷と同時に作成しリアルタイムで版をどんどん変えていきましょう!』

どうです。

「いい」でしょ!

そうすれば印刷立ち会いでダメも出ませんし、生産性は抜群です。

「そりゃいい方法だけど、どんな版なんだ」って?

それがわかれば苦労しないんですが、イメージはあります。

形状記憶プレートで材質は?????、??光で微細なセルが形成され、印刷後は??光を全体に照射すると、もとの製版前の姿に瞬間的に戻るすぐれものです。(DVDメディアのDVDRWと同じです)

「井上さん!話が無茶苦茶だ」って?いや、私が想像したことはいつかは実現します。今までもそうでした。

形状記憶可変プレート!要は版のやり直しをどう自動で速くやれるかなんです。

凹版は、柄が少なければ加工部分も少ないですから形状記憶シリンダーをつくりやすいと思うんですが、どなたか開発してくれませんか?

このアイデアは差し上げます。 2008.10,11

つづく