| ||

| | ||

| コンテンツ | ||

| はじめに | ||

| トーンリプロダクション | ||

| O/G変換 | ||

| icc profile のグラビア的利用 | ||

| プロ用製版スキャナー | ||

| 仕事に役立つ 視覚の法則 | ||

| 版の精度とは何か? | ||

| グラビア版の値段 | ||

| グラビア製版エキスパート試験 | ||

| 今後まとめようと思う項目 | ||

| 更新履歴 サイト作成 | ||

| DTPエキスパート認証試験 独学受験必勝法 | ||

| my personal affair | ||

DTPに役に立つリンク集↓ | ||

Photo by 尾島 孝一

視覚の法則>網点の法則

網点の法則

まずこの問題に答えてもらってから話を進めたいと思います

ア 40%

イ 50%

ウ 70%

これは、私がある日、仕事中に、ふと、「もしかしたら、そうなのかもしれない」と自ら発見したことです。しかるべき工業デザイン系の人なら学校で教わったことだろうと思います。私は製版の仕事をはじめてから3年ぐらいたってからやっと気が付きました。

答えは、「70%です」。

ま〜、現場ではあんまり必要ない知識ですが、知っていて損はないでしょう。

自社のカラーチャートの墨版を開いてみて下さい、ベタの半分の明度を自分なりに思い浮かべてから50%のところを見てみて下さい。明るすぎると思いませんか?明度的にはベタの半分が70%、そして、その半分が40%ぐらいに感じるはずです。

こうなってないカラーチャートは逆にちょっと異常です。DICとかの市販の売ってるオフセットのカラーチャートはすべてこうなってます。

これは自分の経験的にそう思ったので今まで、自分の部下にもそういうもんなんだと言いきかせていましたが、最近、検証方法を考えたので披露します。

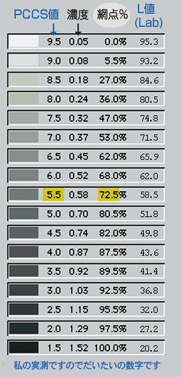

マンセルの色度図のグレー部分を分光光度計で網%に変えてみれば証明できるはずです。(マンセルの色度図は持ち合わせていないのでマンセルを基本にしたPCCSの見本帳で代用しましたが、それが下の図です)

PCCSかマンセルの色表と分光光度計をお持ちなら、一度、白のg9.5と黒のg1.5の丁度中間のg5.5ぐらいの%値を計ってみて下さい。

g9.5を0%、g1.5を100%として分光光度計で網点に換算させると中間の5.5は70%前後になるはずです(濃度計しかなくても網%は計算できます、リンク:濃度の法則)

PCCSとかマンセルは色相・明度・彩度を知覚的に等感覚に並べてある顕色系の色彩体系です。g5.5は知覚的に誰もが認める白と黒の真ん中とみてよいでしょう、そこが70%なのです。

このg5.5が 72.5% をさしたことが私の「70%が半分だ!」説の正当性を示す根拠としたいのですが・・・いかがでしょう?。CIEのL*a*b*表色系のL値とマンセル表色系のグレイはほぼ互換なのでLabでも中間は70%です。

最初に書いた通り、これは当たり前の知識かもしれないという懸念も実は私は持っています、でも現場育ちの私には大発見でした。それに、この井上説はネット検索ではまずでてきません。結構私はDTPや製版関係の本を持っているのですが、「Photoshop AtoZ」というDTP初期時代の私の愛読書にあるのみです。われわれの仕事とは違う分野の知識なのでしょう。

こんな中途半端な形で公開してしまいましたが、もしあなたがこの件の有識者なら是非、『ウィキペディア』に書いてください、お願いします。

もう気がついているかもしれませんが

「井上さん、印刷物にはドットゲインが必ずあるから50%は70%ぐらいになっているはずだ。それなら、50%と数字が書いてあるところが白と黒の中間ということになるのではないか?」

と言う疑問をもった方も多いでしょう。

実は、私がこの場で指摘しているのは、カラーチャートの70%と書いてあるところの濃度ですので、ドットゲインを考えると80%ぐらいのところなんです。ですから、感覚的には、80%が白と黒の中間ということになります。そうなると、「マンセル値の中間より濃い部分を井上さんは半分と言っている、矛盾しているではないか!」と突っ込みを入れられそうですが、「おっしゃる通りです」変なんです。しかし、まだ、この話には続きがありまして・・・。

「半分の濃度は80%説」という切り口での話も展開できます(私の説明が冗長な文章になってきてわかりにくくなってきましたが、このまま続けます)

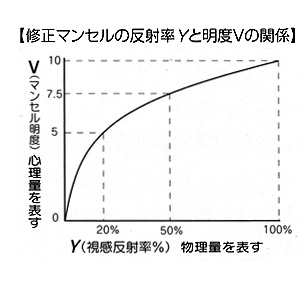

ウェーバー・フェヒナーの法則(わかりやすいリンク)というのがあります。

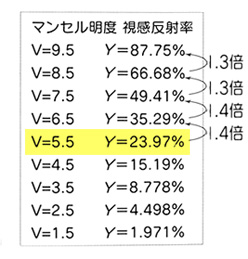

色彩検定の受験参考書の中のこの法則の解説がありまして、マンセル明度と視覚反射率の対応表がありました。こんな図です。

この図を見て頂ければわかりますが、マンセル値の5,5は反射率23.97%なんです。ドットゲインも考慮すると「80%がベタの半分の明るさだ!」説の正当性を示す根拠もあるにはあるんです。

私の話をまとめると、「ベタの半分の濃度は70%であるが、それは測定すると実質的には80%の網点である」ということになります。

この私の仮説は、いいかげんのように思う人もいるかもしれませんが、ご自分で実際に調べてみればあながち的はずれではないと思うはずです。

このことを発端として、さらに井上説を繰り広げますと、

これは、突き詰めると、「グラビアのドットゲインがなぜ30%や40%もあるのか?」に繋がるし「グラビアはボリュームがあってきれいとか人は言うけど、ほんとはドットゲインが多いだけなんじゃないのか?」とか

「80%から100%で中間調から暗いところまでの広範囲を分担させるのは無理じゃないか?逆に ほんとは85%ぐらいからベタになってしまっても印刷物を見てる人には同じに見えるんじゃないか?そんなら85%ぐらいからの階調再現なんて必要ないのか?」とか

さらに、「スキャナーカーブはなぜ写真の中間濃度を70%にもっていくと?ちょうどいいコントラストになるのか?」などのいろんな関連した事柄に話を展開できます。

すいません、私も混乱してきたので、この続きは折りをみてまた書きます。

この件で興味のある人なら、これをきっかけに自分なりの正解を導きだしていただきたいと思います。

正に私のホームページは他力本願型の域に到達してきました(笑)

2008.1.3

はじめに 網点の法則 濃度の法則 目の法則 脳の法則 唯物と唯心