| ||

| | ||

| コンテンツ | ||

| はじめに | ||

| トーンリプロダクション | ||

| O/G変換 | ||

| icc profile のグラビア的利用 | ||

| プロ用製版スキャナー | ||

| 仕事に役立つ 視覚の法則 | ||

| 版の精度とは何か? | ||

| グラビア版の値段 | ||

| グラビア製版エキスパート試験 | ||

| 今後まとめようと思う項目 | ||

| 更新履歴 サイト作成 | ||

| DTPエキスパート認証試験 独学受験必勝法 | ||

| my personal affair | ||

DTPに役に立つリンク集↓ | ||

Photo by 尾島 孝一

視覚の法則>目の法則

目の法則

2008.11.23に追加した メタメリズムの語源・意味 にジャンプ

可視光は電磁波の中で380ナノメータから780ナノメータの波長と言われていますが、なぜ、その範囲しか人間は見えないのでしょう?

答え:???

答え:???

疑問を感じる私が変なのかもしれませんが…、

時々、この答えを見つけるべく本屋さんで関連の本を立ち読みするんですが、

「昔からその波長が一番地上に降り注いでいたので生物はそれを利用して外界の認識に使うようになった」

と言う説明がこれまでの立ち読みで一番納得できました。

ここで簡単な実験?です。

人間が、今も目がない生物のままだと思ってみて下さい。

目をつぶって、目の前のコップを手で触るとこれなんなだろうな〜もっと知りたいなーと思いますよね、なんかこのコップというものを知る手段はないかな〜と毎日毎日毎年毎年思い続けて臨終の時には「なんか手段はないか?調べといてくれ」と遺言を残して逝く、それが積もり積もって30億年、コップにふりそそぐ太陽光の反射が認識できればコップのことがもっとわかることに遺伝子レベルで気付きはじめます。

そして、そういう機能があるものがだんだん顔の真ん中にできはじめて、これは便利と明暗だけでなく波長ごとに分けて見えると、もっとコップの情報が増えるみたいだなー

ということで視細胞自体にも改良をくわえて色分けという手法を見いだしたのです。

ですから、いまを進化の途中と考えるなら、3億年後の目はさらに改良され、とんでもないものが見えているはずです。たぶん、目じゃない機能で外界を察知していると思います。

しかし、

どうもこれは科学の範疇のテーマではないらしいんです。

科学では答えられないので「380nm〜780nmの電磁波を色分けして区別できるように進化した生物を人間と言うのだ」という居直った説明も見受けます。

全波長が見えたら世の中どう見えるのでしょうか?見てはいけないものがみえるような気がしてちょっと怖いですね。

ミツバチは340nmまで見えるので花粉が出す短波長が見えるとか、トンボはRGBだけじゃなくRGB+Vという4色で見分けるということも専門書に書いてあります。さらに、アメリカ人の女性の5%にはRGB+Oという橙の錐体があるという調査結果もあります。人はほんとは一人一人微妙に違う色を見ているのは確かなようです。

分光光度計のように32バンドぐらい認識できたらメタメリ検定とかの色彩感覚を競う試験ができるのではないか?とか目の機能の限界を超えた世界は想像すると切りが無いです。

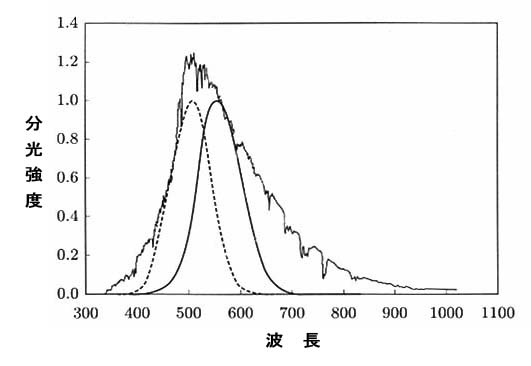

ところで下の図は標準分光視感効率の図です。つまり、太陽光の出す電磁波です。 太陽から受ける電磁波の中でも最も広い波長域を人間の目は活用するようにできています。これは、正に人間は太陽に合わせて見る機能が発達した証拠ともいえるでしょう。もしあなたが1000nmあたりの範囲しか見えない生物だったら、400nm〜800nmのワイドバンドが見える動物にあこがれを感じることでしょう。

太陽から受ける電磁波の中でも最も広い波長域を人間の目は活用するようにできています。これは、正に人間は太陽に合わせて見る機能が発達した証拠ともいえるでしょう。もしあなたが1000nmあたりの範囲しか見えない生物だったら、400nm〜800nmのワイドバンドが見える動物にあこがれを感じることでしょう。

人間にぃ生ぅまれてよょかった!!(織田裕二はいってます)

もう一つ疑問があります。

なぜ800nmや900nmの色をした物体に人はぶつかって怪我したりしないのか?目には見えなくても、そのものが人には見えないだけで物はあるという状態があってもよいはずです。

見えない物体にぶつかって怪我したというニュースは聞いたことが無いですね。しかし、それが原因の事故は、痛みを感じないのでわからないんだと思います。私のマンションのベランダの前には携帯電話用の中継用鉄塔がそびえています。その電波が当たって痛いと感じるのは私だけなんでしょうか?。

RGB(3種の視細胞)でしか見れないことも

人類共通の尺度(ものさし)です

第1章 メタメリズムの語源・仕事での活用法

メタメリズムって言葉ごぞんじですか?

恥ずかしい話ですが、わたしは現役の製版業時代は知りませんでした、現場では全く必要ない言葉だったからです。

その概念は常日頃経験していましたが、この言葉を使って会話をする業種の人との接点が私には無かったのです。

それに、私はいきなりメタメリという言葉を聞いたので、これってどんな言葉の変形なのか?わからないまま、使っていました。なんか あいまいなわかりにくい言葉ですよね。

今回このページ作成を機にネットで調べたんですが、無いです。検索しても欲しい情報が得られません。

なので、自分で調べて自分の知識としてもまとめておきたいと思います。

メタメリズムは、リズムとつくので由来は音楽からきているように感じますが、全く関係ありません。リズムではないのです、イズムなんです。モダンイズム、ヘレニズム、ダーウィニズムなどと同じ使い方で〜主義・流儀・傾向がつく言葉の仲間です

メタメリ+イズム=メタメリイズム なんです。

メタメリズムの同義語はメタ メリック マッチなんですが、その反対語は アイソ メリック マッチです。

メタは「違う」と言う意味、アイソは「等しい」と言う意味です。メタ メリック マッチのほうが分かりやすと思うんですけど、メタメリズムのほうが「見た目リズム」とか日本語っぽいからこっちの方が頻繁に使われるようになったのではないでしょうか?

アイソ メリック マッチと言う言葉を縮めたアイソメリズムという言葉も調べるうちに見つかりましたが、メタメリのよにアイソメだけで使う表現は見つかりませんでした。

まとめると

メタメリズム 対 アイソメリズム

メタ メリック マッチ 対 アイソ メリック マッチ

メタメリ 対 (対語なし:アイソメとは言わない)

となります。

次にメタメリを日本語に訳した条件等色の説明に移ります

「条件等色」と「メタメリ」という言葉の使い方に関して

|

|---|

日本語では条件等色と完全等色という言葉が あてはめられているんですが、これについて一言。

条件等色なら無条件等色、完全等色なら不完全等色が対になるはずなのに、なんか全く違う言い方になってしまっているので、とてつもなくわかりずらいです。

漢文風に 条件有等色 と 条件無等色 の方がまだ分かりやすいですが、読み方に問題あります。

やはり、漢字だけではなく、「が」とか「の」とか「を」とかの助詞がないと意味がどうしてもわかり難い言葉なんだと思います。

個人的には英語だけにして、「強いて日本語で言うなら」とただし書きを付けて

「色が等しく見える為には見る環境に条件がある状態」

「色が等しく見える為には見る環境に条件がない状態」

でいいと思うんですが、どうでしょうか。

「条件等色」なんて へんな日本語はやめて、名前を公募したらどうでよう?しかし、遷都君の二の舞になるのもいやですね。

とにかく、私は、今までだれも文句言わないで、当たり前のように使っていること自体が不思議でなりません。タブーなんでしょうか?この話題は?

もしそうならまずいので、この話はここで止めて 次の話題に移ります。

第2章 「 では、条件制限とは何を意味するのか? 」

ーちょっと高校野球の話をしますー