| ||

| | ||

| コンテンツ | ||

| はじめに | ||

| トーンリプロダクション | ||

| O/G変換 | ||

| icc profile のグラビア的利用 | ||

| プロ用製版スキャナー | ||

| 仕事に役立つ 視覚の法則 | ||

| 版の精度とは何か? | ||

| グラビア版の値段 | ||

| グラビア製版エキスパート試験 | ||

| 今後まとめようと思う項目 | ||

| 更新履歴 サイト作成 | ||

| DTPエキスパート認証試験 独学受験必勝法 | ||

| my personal affair | ||

DTPに役に立つリンク集↓ | ||

プロ用製版スキャナーについて

第1章 製版用スキャナーとデザイナー用スキャナーはどう違うか

第2章 スキャナーはグレーをどうやって判断しているか

第3章 カラーコレクションの本来の目的は色修正ではない

第4章 シャープ性と調子再現の密接な関係

第5章 期待色を基本にした色分解

第2章

スキャナーはグレーをどうやって判断しているか

製版用のドラム型スキャナーはカラー写真を高速にスキャンニングしながら、光があたった瞬間瞬間に色をどうやって判断しているのか?

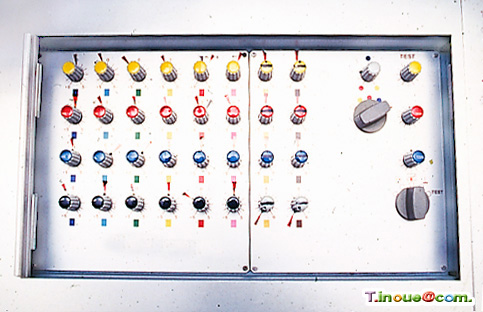

製版用スキャナーのカラーコレクション(photoshopの特定色域の選択と同等の機能)のツマミは概ね下の写真のようになっているが、ひとつひとつのツマミの守備範囲は、スキャナー製造メーカーにより違いがある、と言うよりおそらく、ヨーロッパ人とアジア人の民族性の違いによる差もあると思う。

(※上の写真以外に、色調整関係としてはホワイトカラーとブラックカラーやサチュレーションのツマミもある)

たとえば、日本ではアオを緑の範囲まで含む習慣があるが、スキャナーの設計にも青の範囲を広く、緑の範囲を狭くする民族性があっても不思議ではない。実際にイギリス向けと香港向けの仕事では調子がまるっきり違う、イギリス向けは墨がライト部から入り色も濁った色分解をするが香港向けはいわゆるオーバーマスキングで極彩色を好む傾向がある。

大日本スクリーン製とHELL社製のスキャナーとで比較したことはないが、DC350は、野外で撮影した深い緑の葉は、空が移り込んでいる部分はシアンだし、葉の陰の部分はブルーと判断する。葉は緑というのは記憶色でしかない。

話がグレーの話からで少し逸れたが、スキャナーが色を見分けるようにスキャナー(photoshop)はグレーも見分けている。

photoshopの特定色域の調整にはグレーという項目があるし、UCRやGCRやアクロマチックなどを行う上でもR、G、Bの3色の相対的比率でスキャナーはその色をグレーのツマミで動く範囲の色かどうかを判断している。

しかし、グレーという概念には計算できないファクターもある。

単純に言ってグレーとは、

R:200

G:200

B:200

と同じ数字になった部分である。

では、200、200、199はグレーではないのか?ではグレーの範囲はどのくらいなのか 200、200、195ぐらいまでとか範囲があるのか?

グレーとも色とも思えるところはどうスキャナーは判断しているのか?

(私はここで擬人法的な表現を使っているが、驚異的な能力を持つ製版用スキャナーを毎日操作していると、スキャナーに人格が宿っているかのような感覚になってくるのである)

さて、最近、アクロマチック(ICR)と呼ばれるグレー部分をすべて墨版に置き換える手法が展示会などで、よく見かけるようになった。

なんでこんなことをするのかは、いろいろなsiteで紹介していると思うので省略させて頂きますが、(※に続く)

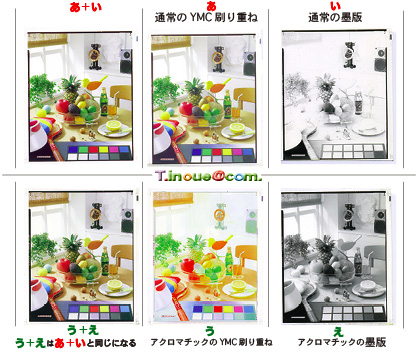

アクロマチックの説明用にDC350で実際にYMCBkの4版に色分解したものを校正刷りしました

上が通常の色分解:下がアクロマチック分解です

DC350はoptionなしでアクロマチック分解ができるすぐれもののスキャナーでした

上が通常の色分解:下がアクロマチック分解です

DC350はoptionなしでアクロマチック分解ができるすぐれもののスキャナーでした